在人类探索生命奥秘的旅程中,基因图谱就像一张神奇的地图,指引我们穿越生命的复杂迷宫。这张“地图”不仅揭示了物种如何传递遗传信息,还为医学、农业、生态保护等领域带来了革命性的改变。科学家正不断探索这张“地图”上的未知大陆,解锁生命发展的更多秘密,揭示隐藏在基因背后的无限可能性。

文/倪江飞 何卫华 王国强

倪江飞,中国科协创新战略研究院助理研究员。

何卫华,中国科协创新战略研究院博士后。

王国强,中国科协创新战略研究院研究员。

豌豆和果蝇的遗传密码

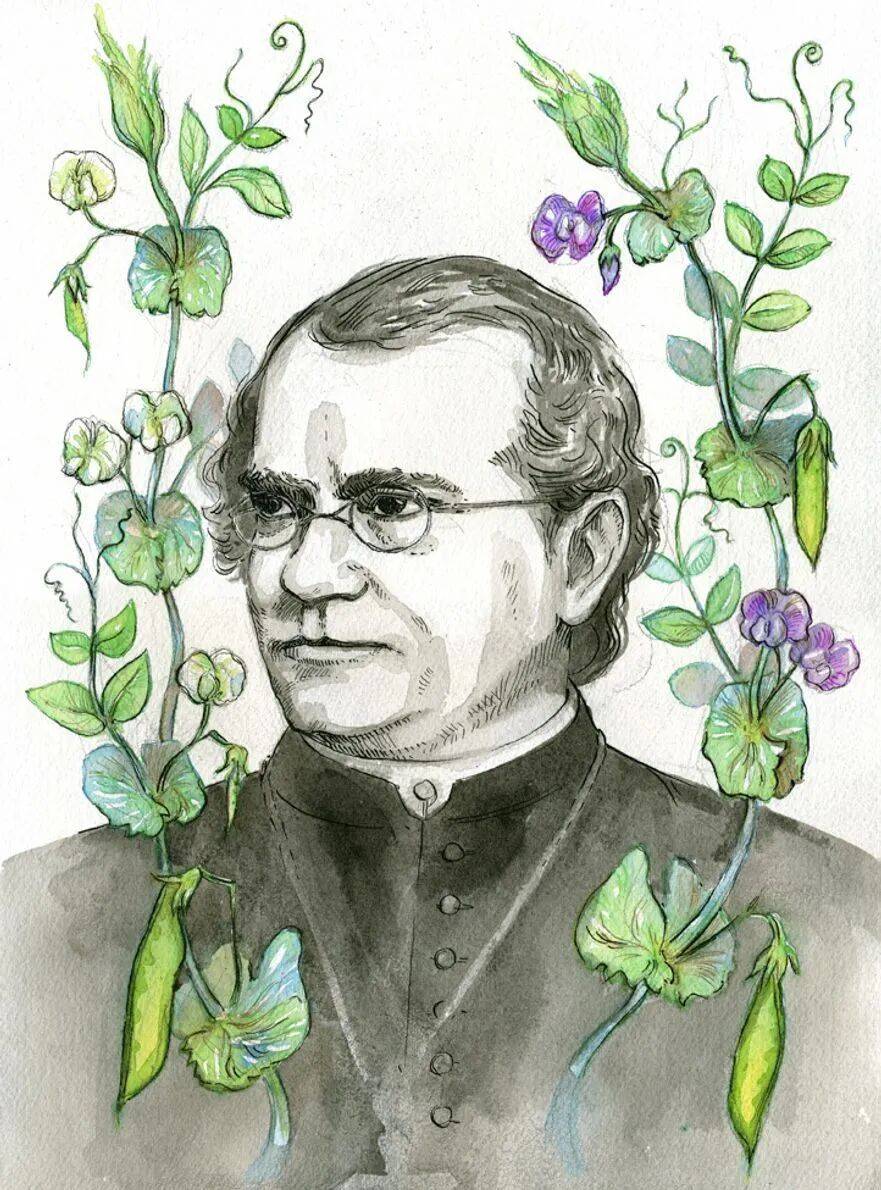

19世纪中叶,在奥地利的圣·托马斯修道院内,修道士格利高尔·孟德尔正不知疲倦地打理着几畦豌豆。在别人看来,这只是普通的植物栽培,但对孟德尔而言,每株豌豆都承载着他对遗传规律的好奇与探究欲。他通过严密的杂交实验与数据统计,总结出了后人所熟知的分离定律和自由组合定律,从而揭示了生物在传递遗传性状时所遵循的某些基础性规律。这番研究看似平凡,却折射出一个极为深刻的思考:在生物体内,似乎存在某种可被量化且稳定传递的遗传因子,能够决定后代的性状分配。对今天的我们而言,这些遗传因子正是基因的雏形。然而,孟德尔的这些开创性发现在当时并未获得应有的关注,他的研究成果被尘封了数十年,直到20世纪初才被科学界重新发掘。

“现代遗传学之父”孟德尔

1900年,英国生物学家威廉·贝特森在研读了孟德尔的论文后,创造出了英文的“遗传学”一词“genetics”,并成为孟德尔理论的坚定支持者和宣传者。他对家禽的肉冠遗传特点的研究表明,孟德尔揭示的遗传规律同样适用于动物的杂交。1908年,贝特森被英国剑桥大学任命为遗传学教授,这是世界上第一个遗传学教授职位。1909年,丹麦植物学家威廉·约翰逊基于一个原意为“种类”“起源”的希腊词“γένος(genos)”,将孟德尔所提到的遗传因子命名为“基因”(gene)。

威廉·贝特森的著作

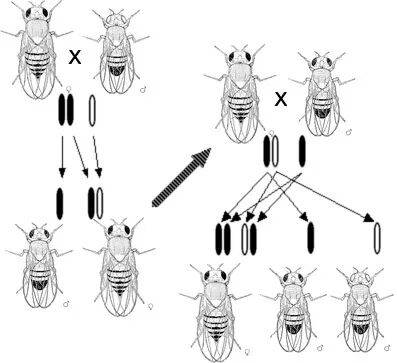

1911年,美国生物学家托马斯·亨特·摩尔根带领学生利用果蝇开展大规模遗传实验。他们观察到红眼果蝇与白眼果蝇杂交,后代呈现出令人惊讶的性状分配方式。进一步的研究显示,某些性状往往与特定染色体紧密关联,并且在传递过程中存在“连锁”与“重组”现象。倘若两个基因相距较近,它们更容易一起遗传;若二者相隔较远,发生重组的概率便会增加。摩尔根首次提出了基因位于染色体上的假设,并揭示了基因之间的物理距离与遗传变异的关系。自此,基因图谱的早期形态浮出水面,也让遗传学进入一个全新的阶段。

摩尔根利用果蝇进行遗传实验

揭开遗传基因的神秘面纱

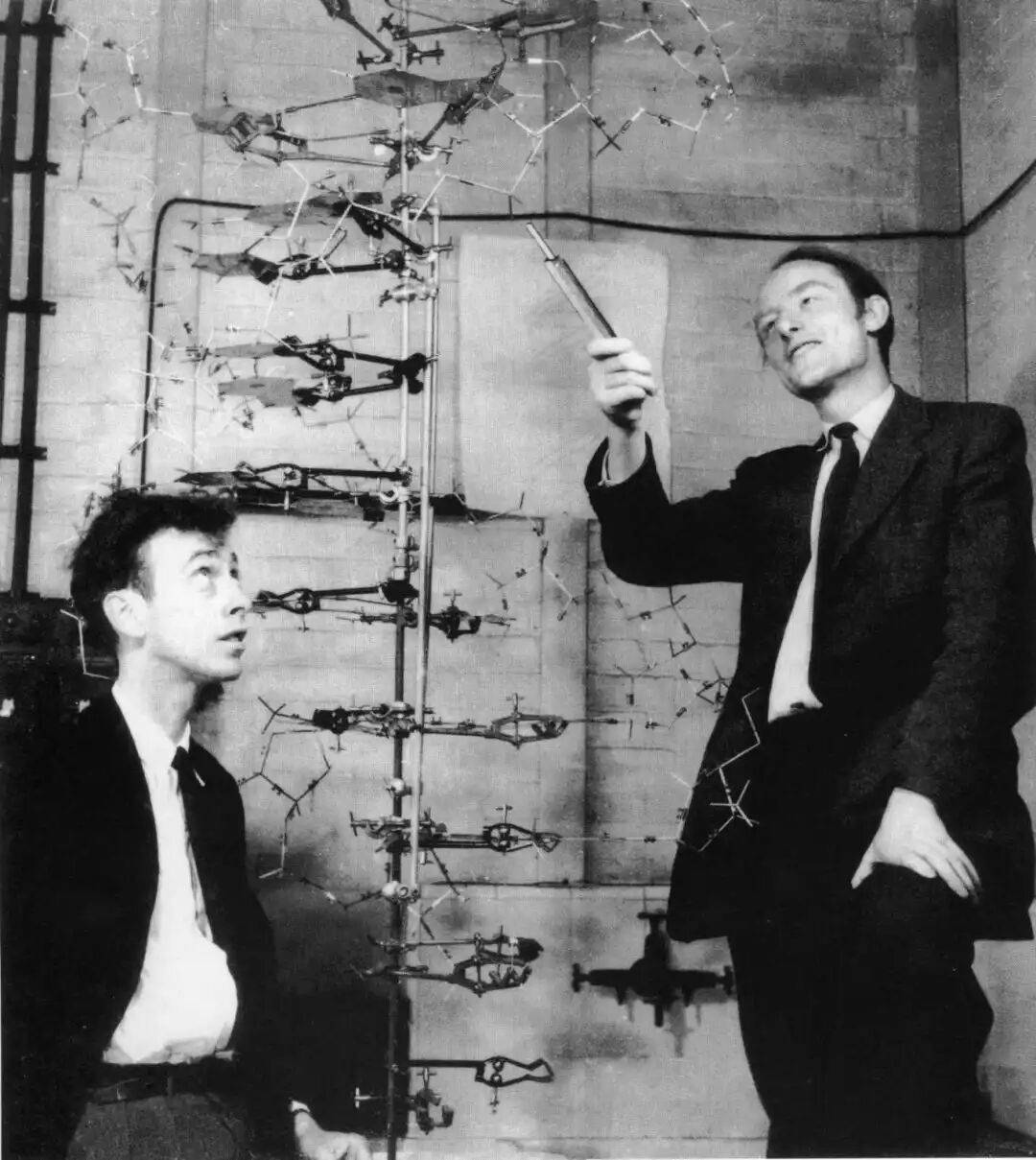

摩尔根的研究让我们得知基因“安家”于染色体上,但在很长一段时间里,学术界仍对基因的本质存有疑问。基因究竟是什么?如何传递?这些疑问依然困扰着科学家。20世纪中叶,几项关键实验终于为这些问题提供了答案。1944年,美国细菌学家奥斯瓦尔德·埃弗里等人通过肺炎双球菌转化实验,首次证明DNA才是致使细菌发生遗传性状变化的核心物质。接着,美国遗传学家艾尔弗雷德·赫尔希和玛莎·蔡斯用噬菌体标记的方式再次证实,注入细菌细胞、决定后代特征的物质是DNA而非蛋白质。最具革命性的一步发生在1953年,美国生物学家詹姆斯·沃森与英国生物学家弗朗西斯·克里克通过对X射线衍射图的分析,提出了DNA双螺旋结构模型。这一发现标志着分子遗传学的诞生,让我们理解了基因作为DNA序列存在的本质。科学家终于明白,基因其实是一段特定的DNA序列,它们在染色体上的排列决定了生物的遗传特征。从此,基因不再是抽象的遗传因子,而是可以通过物理方法进行研究的分子。

沃森和克里克

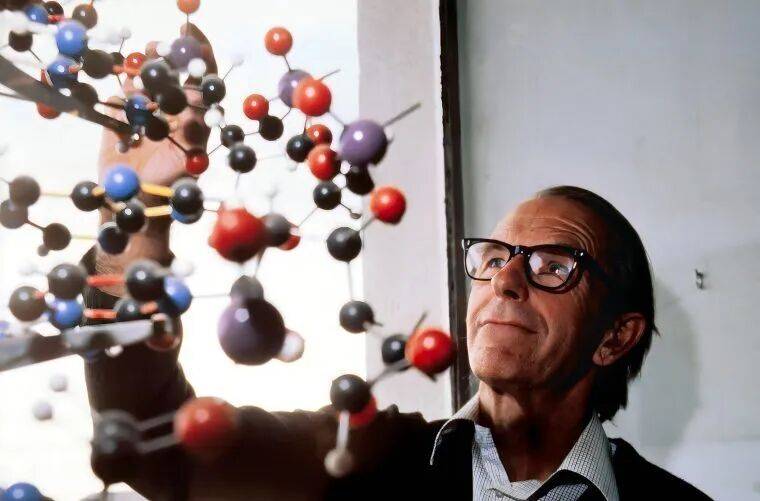

20世纪70年代末至80年代初,英国生物化学家弗雷德里克·桑格和同事率先开发了核苷酸测序技术,科学家终于有了直接“阅读”基因的工具。虽然当时的测序速度较慢,但是它为基因图谱的绘制提供了解决方案。20世纪90年代后期和21世纪初出现的高通量测序技术,能够同时读取大量DNA片段序列,测序速度和通量显著提升,测序成本急剧下降。这一变革性的技术进步推动了“人类基因组计划”在2003年提前完成,使我们对人类约30亿个碱基对的序列分布有了整体把握。由于高通量测序发展迅猛,研究人员不再只满足于知道基因之间的大致位置,而是力求了解每一个碱基的具体排列。与此同时,长读长测序技术能更深入解析那些复杂的重复序列与结构变异区域。过去我们只能在遗传图谱中推测某些区域“距离较近”或“易产生重组”,如今则可以仔细查看这一区域是否存在大段插入、倒位或更多精细变异。简言之,这些新的测序技术让基因图谱从一张粗线条示意图演变成分辨率极高的分子级导航图,极大地加深了我们对基因功能与基因组结构的理解。

桑格

基因图谱的魔力

基因图谱不仅仅是科学家的研究工具,它也在医学、农业和生态保护等领域产生了深远的影响。在医学领域,基因图谱的应用可谓大放异彩。尤其是对罕见病的诊断,过去常常耗费大量时间去寻找致病因子,就像海底捞针。如今只需要对患者及其家系进行高通量测序,就能较为准确地定位到关键突变,确认某段基因的缺陷是如何导致相应的病理表现。在基因图谱的帮助下,研究人员逐渐找到诱发囊性纤维化、肌营养不良等遗传性疾病的核心基因缺陷,为后续的药物开发乃至基因治疗提供了精确的靶点。基因图谱在癌症研究中也具有不可替代的地位。癌细胞并非由单一突变导致,而是在不断积累多重基因变异的过程中获得失控增殖、逃避免疫等特征。研究人员通过全基因组测序或目标区域测序绘制出肿瘤基因突变谱,就能厘清癌细胞形成与演化过程中的关键突变节点。由此,临床医生能制订更具针对性的治疗方案,选择与特定突变靶点相匹配的药物,尽量降低不必要的不良反应。

对农业而言,基因图谱同样是“魔法利器”。过去,人类在培育具有高产、优质、抗病、耐逆等特性的农作物时,往往只能凭借大量杂交与田间实验进行筛选,耗时漫长且成功率并不高。如今,通过基因图谱,我们可以定位到与某些性状,如与抗旱、耐盐、果实口感直接相关的基因区域,利用分子标记辅助育种,大幅缩短传统的培育周期。我国的超级水稻、优质小麦、抗虫玉米等优良品种,大多是依托基因组学与分子标记技术取得重大突破的。

基因图谱应用于农业

在生态保护方面,基因图谱也逐渐显示其战略意义。宏基因组学方法允许研究人员直接提取土壤、水体、空气等环境样本中的DNA,再经高通量测序解析其中的物种组成和功能基因分布。这样,不论是有益菌、病原菌,还是未被充分研究的新微生物,都能“现身”在整体基因图谱中,进而帮助科学家了解环境污染、物种多样性,做好病虫害的预警与防治等。对于濒危物种,基因图谱能显示它们是否存在种群间近亲繁殖、遗传多样性丧失或其他潜在问题,便于制订更科学、更有效的保护策略。

解锁未来生命无限可能

除了三维基因组学外,人工智能技术也为基因图谱的研究提供了强大的支持。传统的数据分析方法在处理如此庞大的数据量时往往力不从心。人工智能技术能够从海量的基因组数据中自动提取复杂的模式和特征,帮助科学家发现基因与疾病、环境之间的潜在关联。人工智能技术可以用于基因图谱的自动注释,也可以用于基因组数据的预测分析,发现新的基因关联网络和疾病风险标志。此外,人工智能技术在药物研发、基因编辑优化及生物信息学工具开发等方面也发挥着关键作用,显著提升了基因图谱研究的效率和准确性。基因编辑技术则为基因图谱的功能验证和基因组改造提供了强有力的工具。通过精准地敲除、插入或修饰特定基因,研究人员能够验证基因图谱中预测的基因功能和调控关系,从而确定该基因在特定生命过程中所扮演的角色。

科学并非总是直线前行,每一项重大突破背后,往往需要大量耐心、韧性与争议的碰撞。回顾历史,从孟德尔在豌豆田里发现遗传规律到全球合作的基因组计划,从最初的简单实验到如今借助高通量测序和人工智能技术的精准探索,每一步前进都离不开科学家脚踏实地的研究与对未知领域的坚定追求。正是因为他们的好奇心与坚持不懈,基因图谱才逐渐完善,并在医学、农业、生态保护等多个领域产生深远影响。科学探索永无止境,生命的奥秘远超我们的想象,只有保持持续的好奇心与责任感,才能在这场进阶的漫长旅程中留下一道道璀璨的足迹。

2025年《科学画报》

- 本文固定链接: https://www.maimengkong.com/zixun/1987.html

- 转载请注明: : 萌小白 2025年7月26日 于 卖萌控的博客 发表

- 百度已收录