最近,很多粉丝后台问我,文章投出去后到底会怎么样?为什么有些稿件会被“秒拒”,有些审了一两个月还是被拒掉!投稿难道真的就像开“盲盒”,投中啥就是啥吗?今天,我们就来和大家聊聊一篇文章在编辑部的“传奇经历”。

捣斥捣斥再出门——第一印象很重要。编辑拿到稿件,首先快速从头到尾用眼扫一遍,就能知道这篇文章大概水平。就在这短短一分钟甚至三十秒内,都审什么呢?

1. 期刊的Scope of interest:是不是“对脸”,这点很重要;

2. 图片数量、是否组合、是不是顺眼标准;

3. 创新性!创新性!还是创新性!

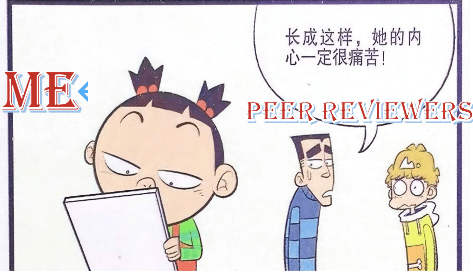

对,初审就是“看脸”。你得明白潜规则——作者投稿多,最终发表的少,有的期刊70-90%的拒稿率,供需极其不平衡,这就是个海选,就是淘汰制。

再从编辑来说,一篇文章就是一个项目,编辑每天同时处理n多处在不同时期的项目,deadline一个接一个,还有m多杂事,已经忙的焦头烂额了。

就算编辑不情绪化,有方法的编辑也需要初筛掉起码一半的稿子,才能把更好的自己给到适合自己期刊的服务对象。当然也不用到另一个极端——非得把稿件整的特别完美没有瑕疵了再投稿,因为那只是“你认为的”完美,审稿人和编辑还会提出修改意见,接受后也会有专人排版。这一步你只要比另60%人的稿件好看就行了,不用非整成漂亮明星再来参加海选。因为后面就开始看内涵了。

那么, 同行评议(Peer Review)又都是什么呢?为什么我的稿件状态明明前几天还是“Under Review“,过了几天又变成”Awaiting Reviewer Assignment“,我们总是猜不透稿件到底是在谁手里?写信去问编辑到底有没有用?

同行评议的过程在文章提交后开始,编辑会将论文分配给与研究工作没有利益冲突的外部审稿人。外部审稿人根据杂志的要求对提交的文章进行质量、准确性和完整性的评估。审稿人的反馈包括接受(Accepting)、拒绝(Rejecting)或请求对文章进行修改(Revising)。 编辑有最终的决定权。 所以,如果审稿人的数量不够或者在审稿的过程中编辑等待的时间过长,编辑都有权力更改或者增补审稿人的数量以对稿件的质量做出最终评判!

此外,对于一些临床类期刊,如《The Lancet》及其子刊,编辑还会在一般的2位审稿人之外,邀请一位统计学审稿专家对稿件的数据进行审查,要知道在每年投给《The Lancet》的8500篇论文中,只有12%能够被遴选出来进入同行评议环节(即由同一领域的其他学者对论文进行学术评估),而最终被发表的论文仅占4%。《柳叶刀》的全球审稿人数据库拥有多达15万名专家,合作的统计学家有260人,而每篇论文至少要经过这其中三位资深审稿人和一位统计学家的评估。

- 本文固定链接: https://www.maimengkong.com/kyjc/2043.html

- 转载请注明: : 萌小白 2025年8月29日 于 卖萌控的博客 发表

- 百度已收录